当科の特色

口腔外科は、口やあご、顔面ならびにその隣接組織に生じる病気やケガを扱う診療科です。口腔領域には、歯が原因で生じる炎症や病気からケガ、口腔腫瘍および唇裂・口蓋裂までさまざまな疾患が発生します。中でも、特に顎変形症、口腔腫瘍、口唇裂・口蓋裂の治療のために、機能を拡充いたしました。

親知らず(智歯)の抜歯や持病をお持ちの方の抜歯、また交通事故やスポーツなどによるあごや顔面のケガ、唾液腺疾患などの外科的疾患の他にも、口腔粘膜疾患や口腔領域の神経性疾患の治療および口唇裂・口蓋裂を中心とした各種の症候群の総合的な治療の一翼も行っております。

口の中やその周囲の病気でお困りの際は、遠慮なくご相談下さい。また、セカンドオピニオンにも積極的に応じる方針です。

なお、いわゆる歯科治療についてはお近くの歯科医院をご紹介させて頂きます。

口腔外科への受診を希望される方は総合受付にご相談下さい。

受診方法について

◇ 初めての方は下記をお持ちになり総合受付にお申し出下さい。

保険証、診察券、紹介状(ある場合は必ず総合受付へお出し下さい)

初めての方の受付は午前中のみとなっております。

◇ 再診(2回目~)の方は予約制となりますので、予約票をご確認の上、直接口腔外科へお越し下さい。

診療費について

口腔外科は各科と診療料等が別となります。

その為、領収書・明細書が別となりますので、ご了承下さい。

1. 親知らず(智歯)の抜歯や持病をお持ちの方の抜歯

2. 囊胞(のうほう)性疾患

3. 炎症

4. あごや顔面領域のケガ

5. 良性腫瘍

6. 悪性腫瘍

7. 口唇裂・口蓋裂などの先天異常

8. 顎変形症の外科矯正治療

9. 口腔粘膜疾患

10. 唾液腺疾患

11. 口、あご、顔面領域の神経性疾患

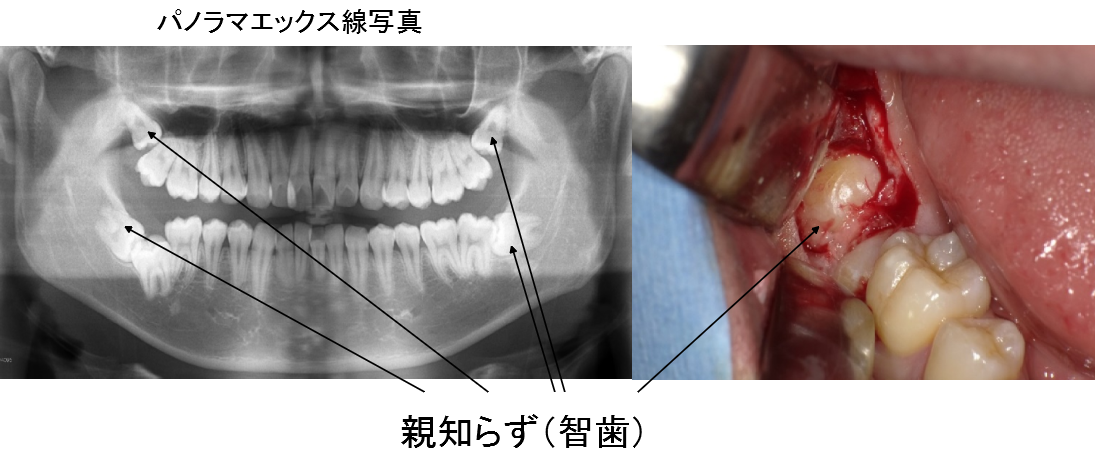

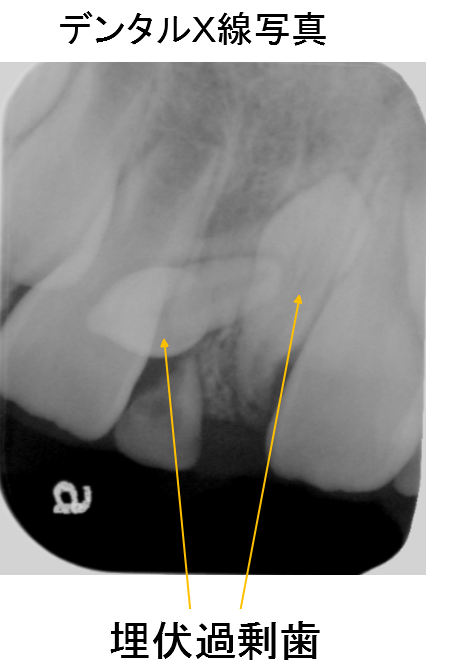

永久歯が萌出する時期を過ぎても全部または一部が歯肉や骨の中に埋まっている歯を埋伏歯(まいふくし)といいます。とくに親知らず(智歯)では埋伏歯での頻度が高く、智歯周囲炎や歯列異常を引き起こしたり、隣の歯が虫歯になりやすい智歯は抜歯の対象となります。また、高度な虫歯や歯周炎をきたした歯、晩期残存乳歯や過剰歯で後続永久歯の萌出障害となる歯も抜歯の適応となります。

また、心臓病や高血圧症などの循環器疾患、糖尿病、脳血管障害などの全身疾患を有する方は、抜歯後に血が止まらなくなったり、傷が膿みやすくなったりしますので医科の主治医と相談してから抜歯を行うなど配慮が必要です。

<埋伏歯>

<埋伏過剰歯>

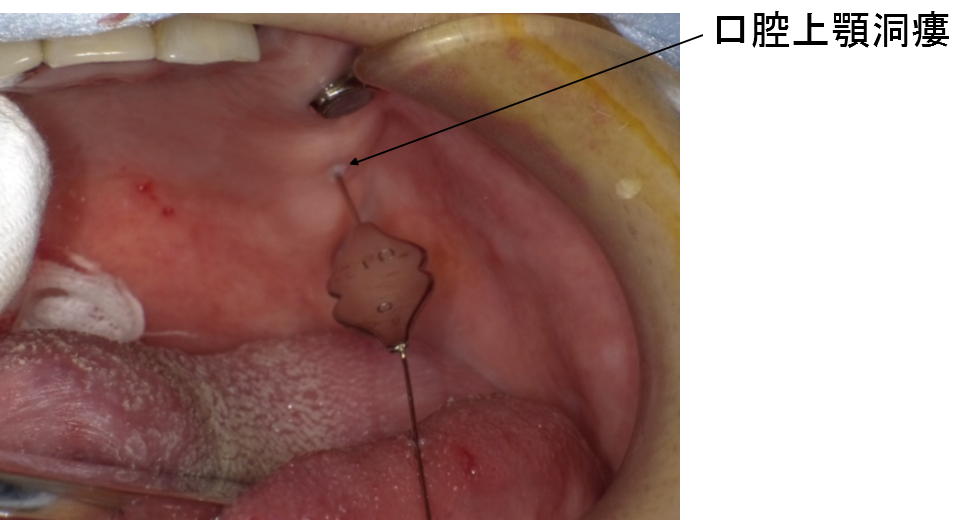

<口腔上顎洞瘻>

上顎臼歯の抜歯時において、上顎臼歯部歯槽頂や口腔前庭部に上顎洞との交通が生じて自然治癒が困難な場合があります。穿孔が大きな場合は手術が必要となることもあります。

体の中に生じた病的な袋状のものを囊胞といいます。一般にそのなかには液状の内容物が入っており、ほとんどの囊胞は、その内側が上皮で覆われています。口腔外科領域には、顎骨内にできる囊胞と口腔の軟組織に発生する囊胞があります。囊胞は歯に関係ある歯原性囊胞と歯に関係ない非歯原性囊胞に分けられます。

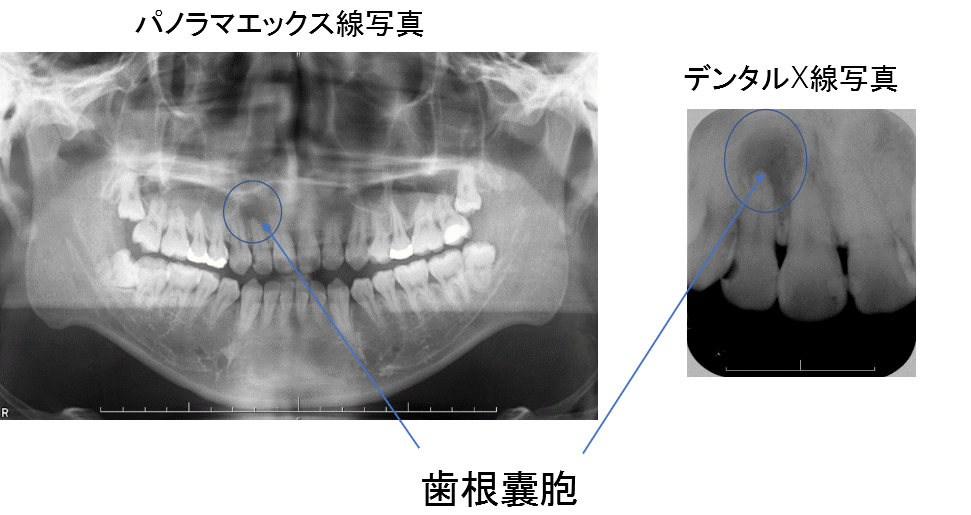

<顎骨に発生する囊胞>

歯根囊胞:虫歯が進行し、歯髄(歯の神経)に感染が起こり、歯根の尖端に波及すると根尖性歯周炎が生じます。それが慢性化すると歯根肉芽腫や歯根囊胞が生じます。

〔治療〕:小さなものは根管治療、大きくなると手術(囊胞摘出術と歯根端切除術)を行います。

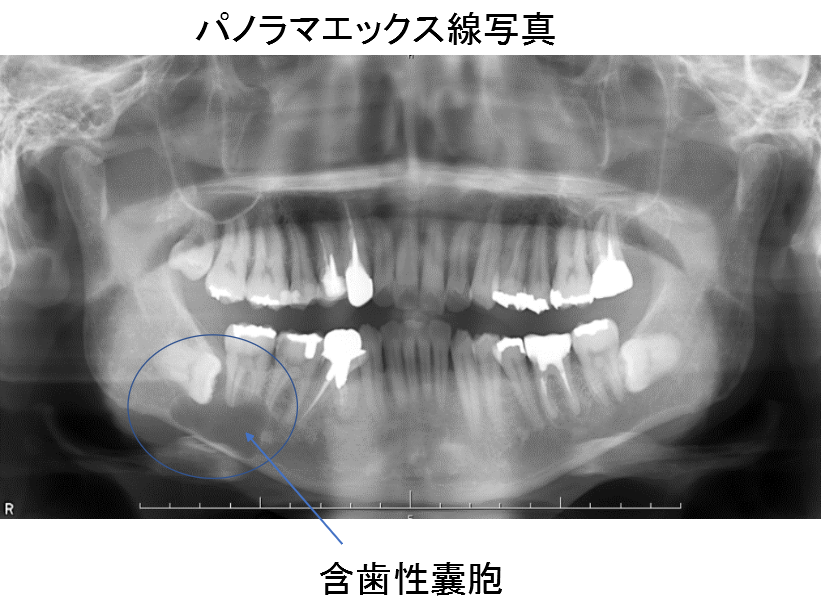

含歯性囊胞:歯が発生する組織の上皮から生じる囊胞で、その囊胞腔内に埋伏歯の歯冠を含んでいます。

〔治療〕:歯根が未完成で萌出能力が残存している場合は開窓し、萌出を誘導します。過剰歯や歯根屈曲などで開窓術が適応でない症例には、原因歯の抜歯と同時に囊胞摘出術を行います。

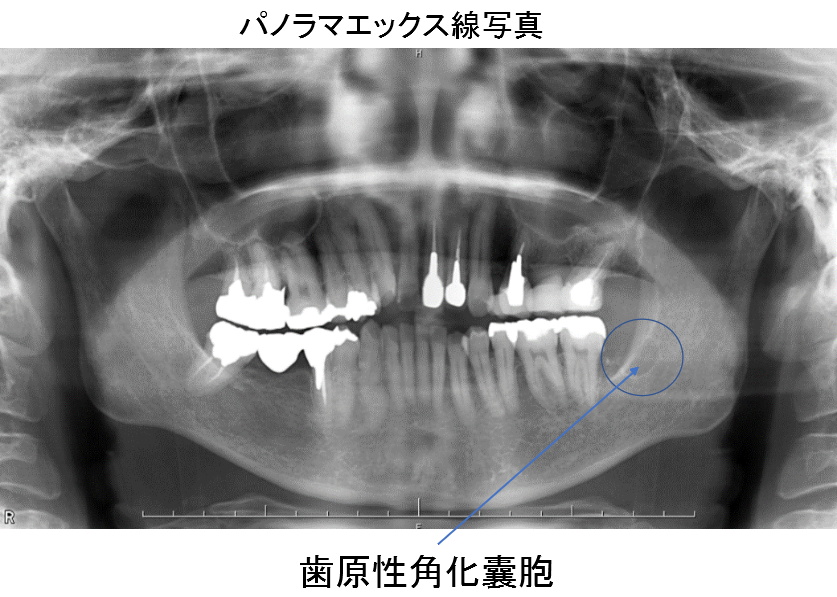

歯原性角化囊胞:顎骨の中で、特に下顎角部から下顎枝部に発生することが多いとされています。

〔治療〕:手術により摘出します。再発しやすいため、摘出時には病巣が接している骨面を一層削りとることが勧められています。大きい囊胞では、開窓療法で囊胞の縮小を図ってから摘出することもあります。

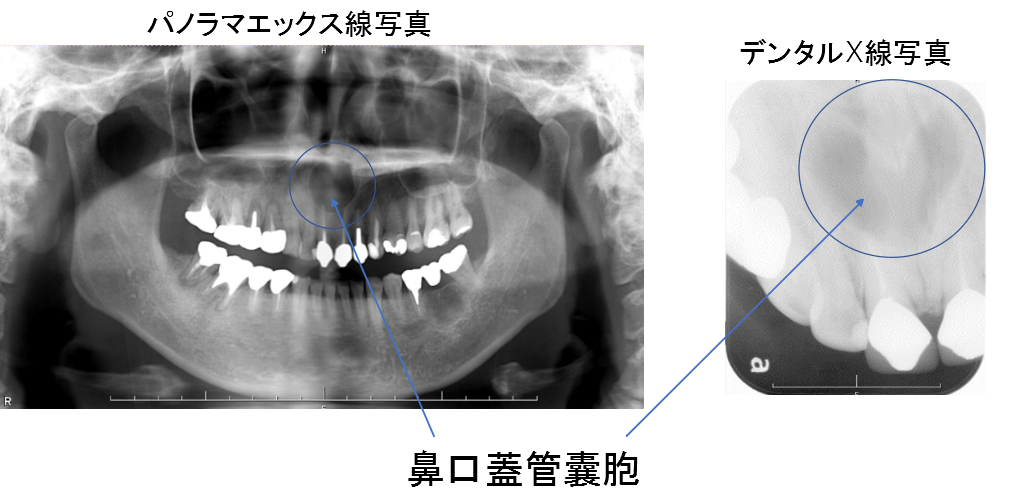

鼻口蓋管囊胞:鼻口蓋管の上皮遺残から生じる囊胞です。口蓋乳頭部に軽度の腫脹と疼痛がみられ、無症候性のものも多くみられます。

〔治療〕:囊胞の摘出を行います。

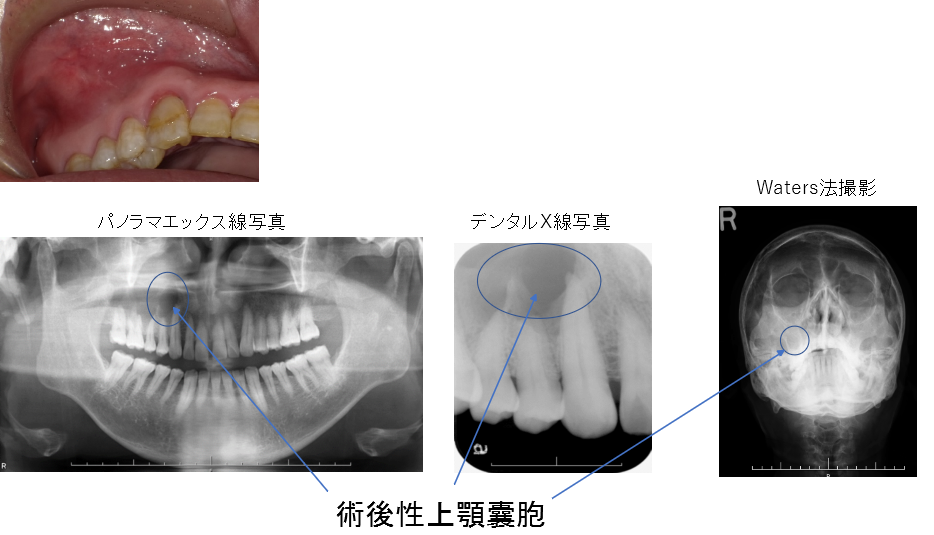

術後性上顎囊胞:上顎洞炎の手術後、数年から数十年経過して上顎や頬部に生じる囊胞です。感染を伴うものでは、頬部の発赤、腫脹、疼痛、臼歯部の歯痛などがみられます。また鼻閉や複視などの症状を生じることもあります。

〔治療〕:囊胞の摘出を基本とします。時に鼻腔に開窓することもあります。

<軟組織に発生する囊胞>

粘液囊胞:口の粘膜を咬んだり、異物が刺さるなどにより、唾液が出てくる管が閉塞して唾液が溜まったり、唾液が出る管が破れて、唾液が漏れ出したりしてその周囲を線維性の薄い組織が取り囲むことにより生じる囊胞です。下唇や舌の裏側に多くみられます。

〔治療〕:囊胞摘出を基本とします。原因となっている小唾液腺も同時に除去します。

類皮囊胞および類表皮囊胞:口底正中部に好発し、大きくなると顎の下が腫れます。囊胞壁に汗腺などの付属器を含んでいるものを類皮囊胞、単に表皮のみからできているものを類表皮囊胞といいます。囊胞にはおから状の内容物を認めます。

〔治療〕:囊胞の摘出を行います。囊胞の位置により、口腔内または口腔外からアプローチします。

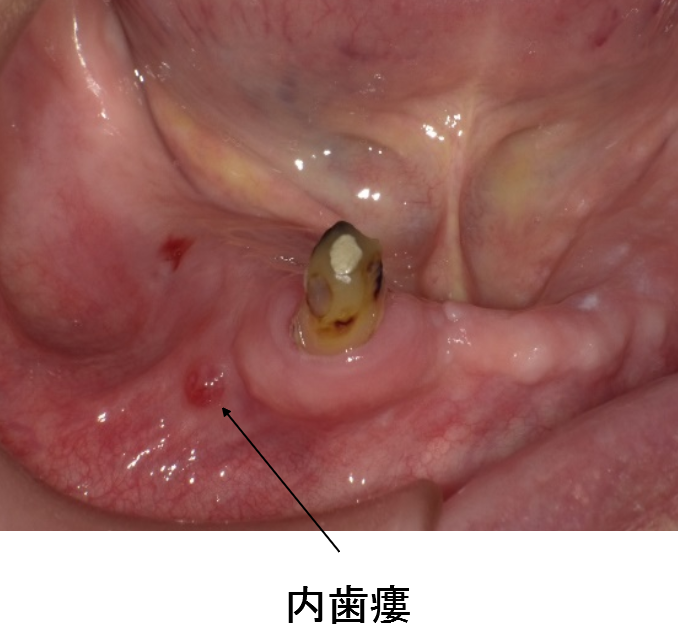

虫歯や歯周炎など歯が原因で感染し、組織内に膿汁がたまる状態を膿瘍といいます。虫歯が進行して歯槽骨炎や顎骨炎になると、局所の疼痛、発赤や腫脹など炎症が強くなります。重症になると、炎症が顎骨から周囲の組織にび慢性(広い範囲)に広がり蜂窩織炎を生じます。さらに重症になると縦隔炎や敗血症をおこして致命的となることもあります。

〔治療〕:抗菌薬を投与し、膿瘍を切開して排膿させる必要があります。急性症状が消退後に、根本的治療として原因歯の処置(根管治療、抜歯など)を行います。

<頬部に拡がった蜂窩織炎>

<外歯瘻>

<内歯瘻>

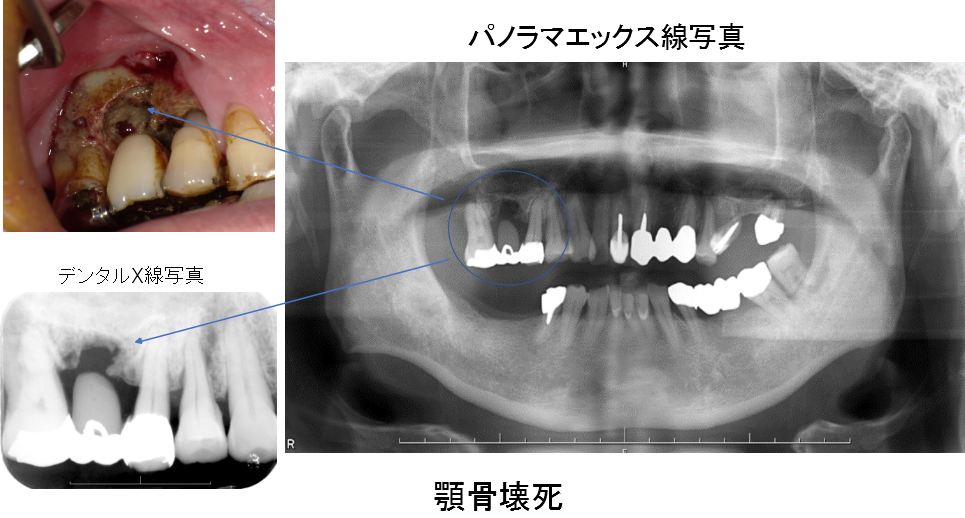

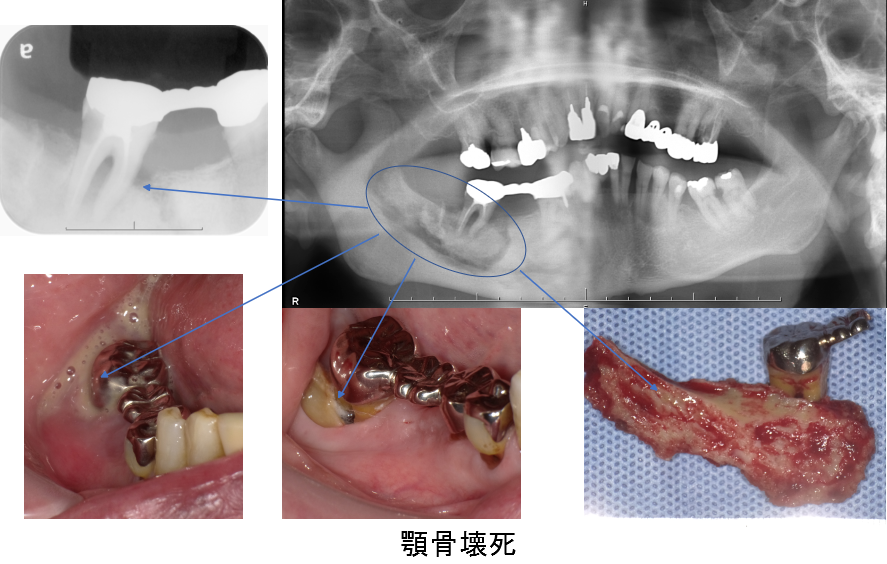

骨吸収抑制薬のビスホスホネート製剤やデノスマブは骨粗鬆症の治療や乳がん、前立腺がんなどの骨転移に対して投与されます。これらの薬剤を使用中の患者さんで、抜歯や歯周治療などを契機として顎骨壊死(がっこつえし)を生じることがあります。

〔治療〕:顎骨壊死は難治性で有効な治療法は確立していませんが、症状により口腔内洗浄、抗菌薬の投与、腐骨の除去、顎骨切除などの治療を行います。

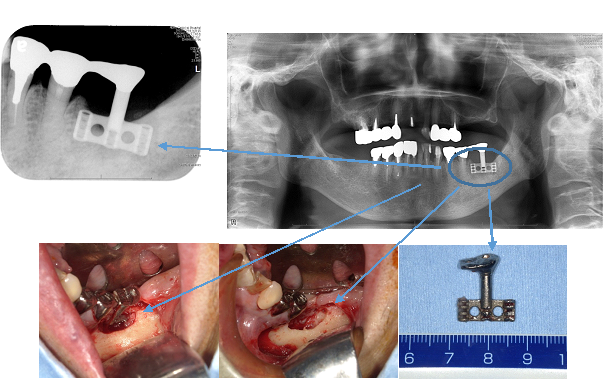

<インプラント周囲炎>

歯科インプラントが細菌感染や過重負担にて、インプラント周囲骨の骨破壊を伴う炎症性の病変です。

治療〕清掃や抗菌薬の投与によって寛解する場合もあるが、周囲骨の骨破壊の程度が大きく保存が難しい場合は摘出術が選択されます。

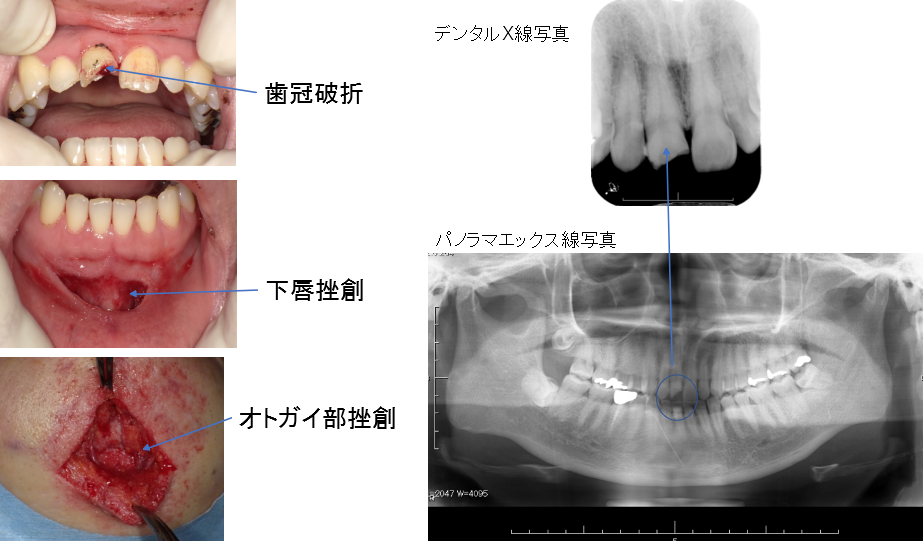

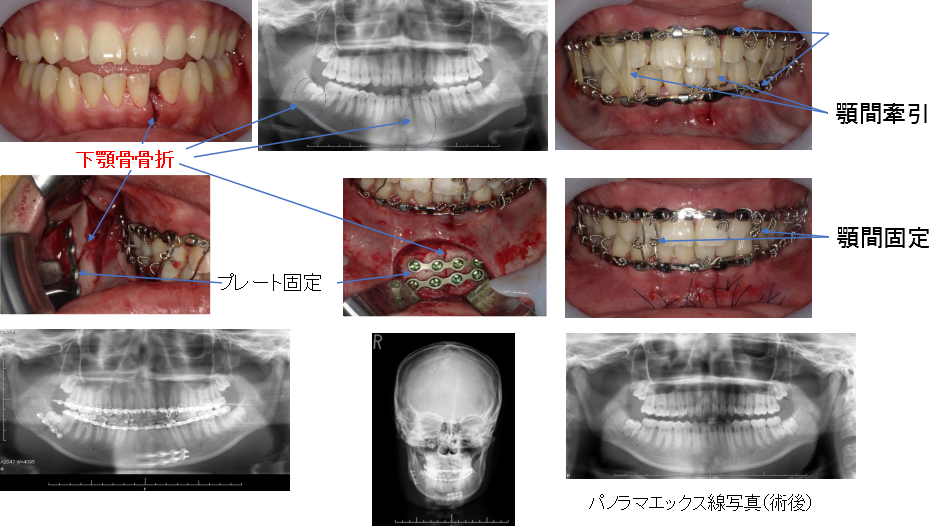

交通事故、スポーツ事故、転倒、転落などによって生じた軟組織のケガ、歯のケガ(歯の脱臼、破折など)、歯槽骨骨折、上顎骨骨折、頬骨骨折、下顎骨骨折などのケガ。

〔治療〕:

軟組織のケガの場合、出血時には清潔なガーゼで傷口を圧迫して止血します。傷の中に異物が混入している場合は洗浄し、消毒後、縫合します。処置後は感染予防のために抗菌薬を服用する必要があります。

歯の完全脱臼が生じた場合には、歯を歯槽骨内に再植して固定することにより元通りになる場合もあります。歯を乾燥させないように歯の保存液か、牛乳に浸して受診してください。歯冠が欠けた場合にはプラスチックや金属で修復します。歯髄が露出している場合には、歯髄を除去する根管治療が必要となります(一般歯科治療は、連携医に依頼します)。歯冠が大きく欠けて保存が困難な場合には抜歯となることがあります。

顎骨骨折に対しては、出血のみられる場合には止血し、感染予防のために抗菌薬を投与し、痛みに対しては消炎鎮痛薬を投与します。骨折でずれた骨を正しい位置に戻して固定します(整復固定)。整復固定には骨折部位を露出して、金属プレートや金属線で固定する方法や、骨折部位が治癒するまで上下の歯を固定する顎間固定があります。

<外傷>

<下顎骨骨折>

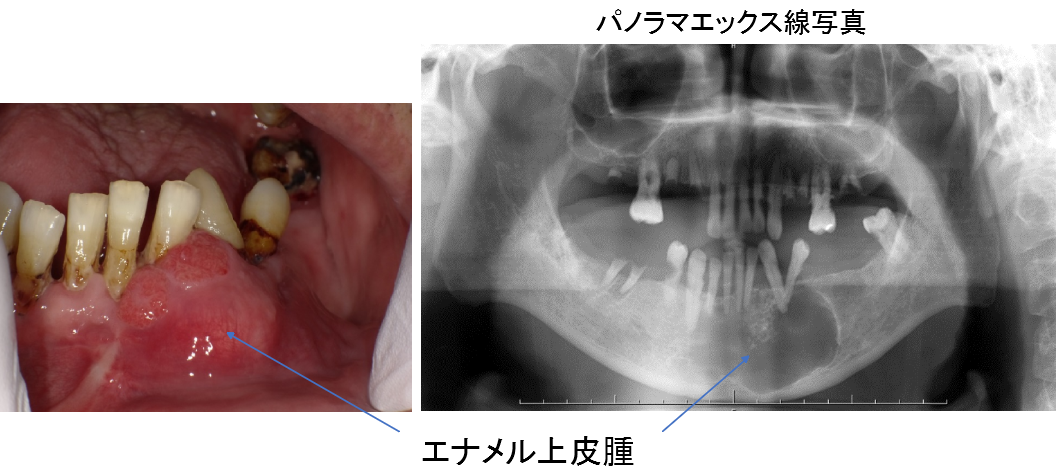

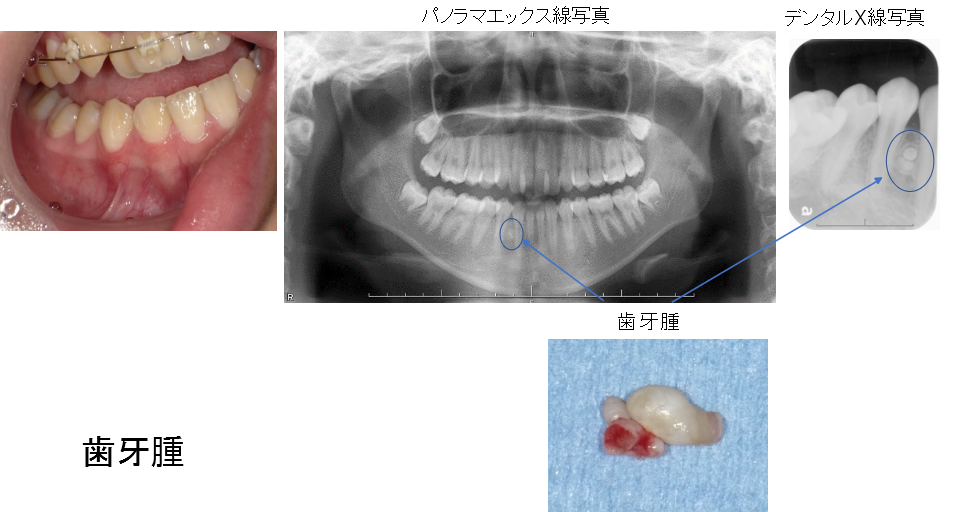

口腔領域のあごや軟組織に発生する良性腫瘍には、歯原性良性腫瘍としてはエナメル上皮腫、歯牙腫、歯原性粘液腫、歯に関連のない非歯原性良性腫瘍として、上皮性の乳頭腫、非上皮性の線維腫、脂肪腫、血管腫、リンパ管腫などがあります。

エナメル上皮腫は歯原性腫瘍のなかで、最も頻度の高い腫瘍です。ゆっくり発育し、顎骨のびまん性、無痛性の膨隆がみられます。部位は下顎の大臼歯から下顎枝に最も多く、小臼歯部、前歯部にも発生します。歯の位置異常、埋伏、傾斜などがみられます。

〔治療〕:手術により摘出します。大きなエナメル上皮腫では、開窓療法を行い、腫瘍の縮小を図り摘出を行います。さらに大きい腫瘍では摘出後に、欠損部に金属プレートや骨移植を必要とすることもあります。

歯牙腫は複雑性歯牙腫と集合性歯牙腫の2種類に分けられます。エナメル上皮腫についで多く、10歳代に好発しゆっくり発育しますが、大きくなると顎骨が膨隆したり、歯の位置異常を生じたりします。複雑性歯牙腫は下顎臼歯部に、集合性歯牙腫は上顎前歯部に多くみられます。

〔治療〕:手術により摘出します。

歯原性粘液腫はゆっくり発育し、顎骨の膨隆があり、埋伏歯や歯の欠如をみることがあります。10~40歳代に多く、部位は下顎大臼歯部、上顎前歯部、臼歯部に好発します。

〔治療〕:手術(顎骨切除術)を行います。

非歯原性良性腫瘍の治療は、一部の血管腫やリンパ管腫以外は、摘出あるいは切除を行います。

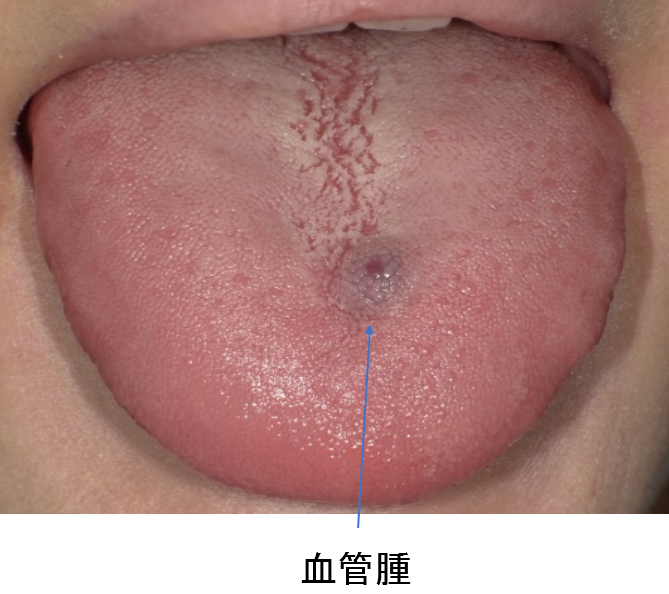

<血管腫>

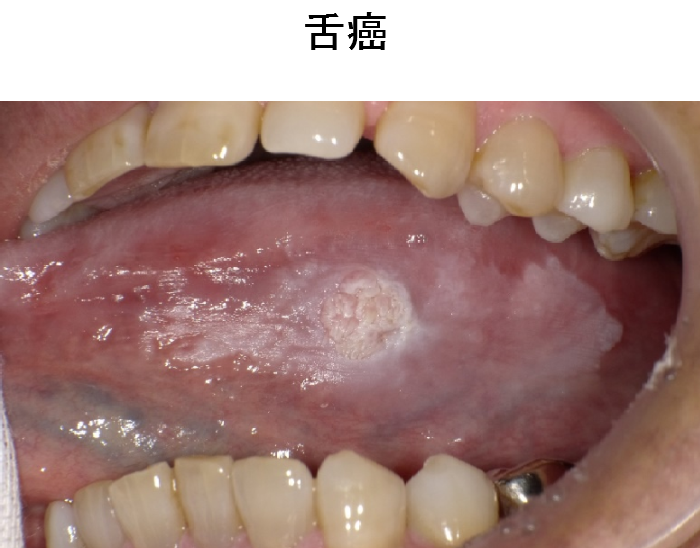

口腔がんとは口腔に発生する悪性腫瘍の総称で、腫瘍は上皮性腫瘍(口腔癌)と非上皮性腫瘍に分類されます。上皮性腫瘍は口腔粘膜上皮由来の扁平上皮癌と小唾液腺癌が主です。非上皮性腫瘍は顎骨や軟部組織の肉腫、悪性リンパ腫、悪性黒色腫などです。口腔がんの80~90%は扁平上皮癌で、口腔粘膜のいずれの部位からも発生しますが、約60%が舌に、次いで約20%が歯肉に発生します。口腔がんの約5%を占める小唾液腺癌の好発部位は口蓋で、舌の裏側や口腔底にもみられることがあります。口腔の悪性リンパ腫はMALT(mucosa associated lymphoid tissue)リンパ腫で、口蓋や歯肉に好発します。また、悪性黒色腫は上顎歯肉から口蓋に好発し、口唇や頬粘膜にもみられることがあります。

<舌癌>

<口腔底癌>

<歯肉癌>

<頬粘膜癌>

<悪性リンパ腫>

〔治療〕:

口腔癌:癌のできている部位や病期、組織型などを総合的に診断して、治療方針を決めます。一般的には手術、放射線療法、抗がん剤による化学療法の3つの方法を、単独あるいは組み合わせて治療を行います。

悪性リンパ腫:抗がん剤による化学療法や放射線療法が単独、あるいは組み合わせて行います。

悪性黒色腫:リンパ節の郭清を含めた手術が主ですが、放射線療法、化学療法なども補助的に行われます。

▶当科で対応した頭頸部悪性腫瘍一覧(平成26年5月~令和3年7月)

舌がん 20例

上顎歯肉がん 6例

下顎歯肉がん 8例

口蓋がん 5例

口底がん 2例

頬粘膜がん 8例

口峡部がん 3例

大唾液腺がん 2例

悪性リンパ腫 1例

合計 55例

こういう部位に悪性腫瘍ができますので、気をつけましょう。

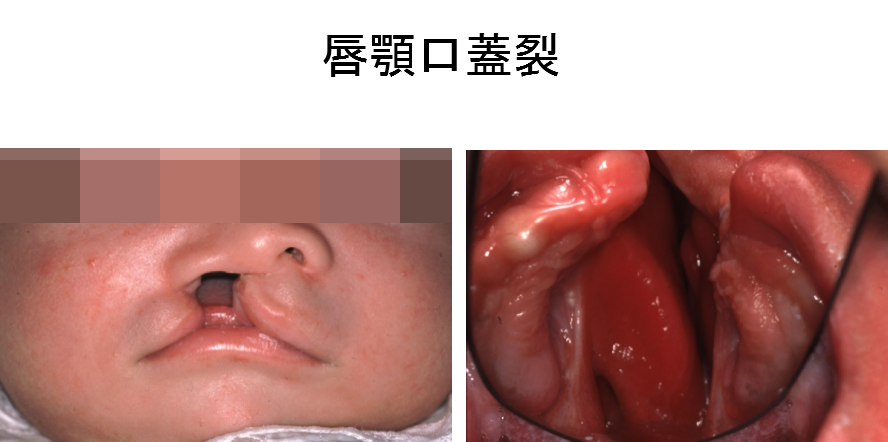

口唇裂について

口唇に生まれつき亀裂がある疾患です。片側唇裂、両側唇裂があり、ともに口蓋裂を伴っていることがあります。

発生頻度:わが国ではおよそ500人に1人、口唇口蓋裂:男>女、片側性>両側性、

左側>右側

分類

片側性唇裂:不完全唇裂、完全唇裂、痕跡唇裂

両側性唇裂:右不完全唇裂、左完全唇裂

<不完全唇裂>

<口唇裂の治療スケジュール>

出生:哺乳・育児指導、ホッツ床(レジン製のプレート)装着

↓

生後3か月:口唇形成術(三角弁法やミラード法)

↓

4~6歳頃:鼻修正術(就学期前)

口蓋裂について

発生頻度:わが国ではおよそ800人に1人、男<女

分類

口蓋裂:硬口蓋、軟口蓋部だけに亀裂がみられる。

唇顎口蓋裂:口唇裂と口蓋裂が同時にみられる。

口蓋垂裂:口蓋垂だけに亀裂がみられる。

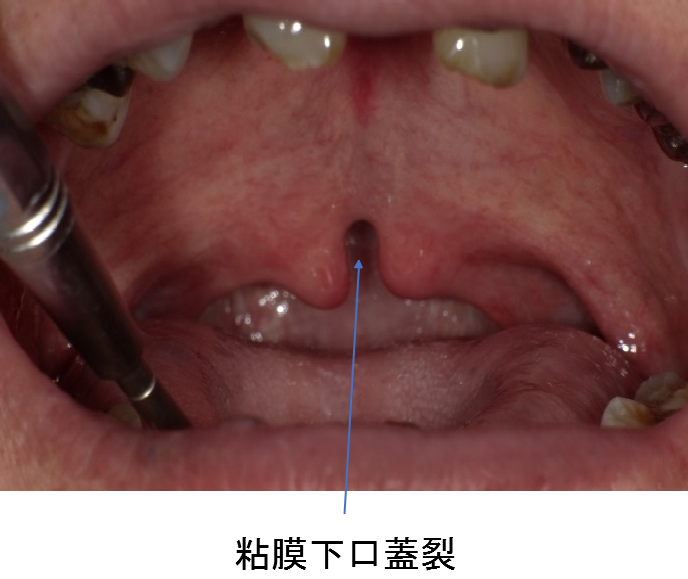

粘膜下口蓋裂:口蓋の亀裂はみられないが、粘膜下で筋が断裂。

<唇顎口蓋裂>

<両側性顎口蓋裂>

口蓋裂

<口蓋裂の治療スケジュール>

出生:出生時カウンセリング、哺乳指導、ホッツ床の使用

↓

6か月:全身合併症、中耳炎精査

↓

12~18か月:口蓋裂手術(一期的閉鎖)

↓

言語聴覚士による言語管理

↓

4歳頃:鼻咽腔閉鎖機能評価、矯正歯科医による顎発育管理

↓

言語聴覚士による言語訓練、補綴治療、口蓋二次手術

口蓋裂手術について

〔手術法〕

・プッシュバック法

・口蓋粘膜弁法

・ファーロー法

手術時期:言語の確立する前までに

・一期的手術:12~18か月

・二期的手術:6か月で軟口蓋を閉鎖/2~5歳で硬口蓋を閉鎖

<粘膜下口蓋裂>

顎変形症とは、上顎や下顎の発育異常によって生じた顎顔面形態の異常や機能障害を伴うものです。生まれつきのもの(先天性)と、生後に生じたもの(後天性)があります。

上顎後退症は、上顎の骨の成長が悪いために、下顎の歯列が上顎の歯列に対して前方で噛み合っています。

下顎後退症は、下顎の骨の成長が悪いために、下顎の歯列が上顎の歯列に対して後方で噛み合っています。しばしば、上顎前歯前突と開咬を伴います。

上顎前突症は、上顎の骨が異常に発達したため、咬合時に上顎の前歯が下顎の前歯に対して異常に前方にあります。これには歯のみが突出している歯性の場合と、上顎骨全体が突出している骨格性の場合があります。

下顎前突症は、下顎の骨が異常に発達したため、咬合時に下顎の前歯が上顎の前歯に対して異常に前方にあります。反対咬合ともいいます。上顎前突と同様に、歯性と骨格性に分類されます。

治療:いずれの場合も、歯並びを矯正しただけでは十分な結果は得られず、外科的に矯正する顎矯正手術が必要です。手術のみならず、その前後に歯の矯正治療が必要です。

①口内炎:口腔粘膜に炎症がび慢性あるいは散在性に生じたものです。

アフタ性口内炎は直径2~10mm程度の円形または類円形の境界明瞭な有痛性の潰瘍があります。表面には灰白色の壊死性組織がみられ、周囲に紅暈(こううん)と呼ばれる粘膜の発赤がみられます。

②口角炎:口角部に亀裂、びらんが生じる疾患です。

③水疱を主徴とする疾患

ヘルペス性口内炎:単純性ヘルペスウイルスによる初感染で、疱疹性歯肉口内炎ともいわれます。口腔粘膜には多数の小水疱ができます

。

口唇ヘルペス:単純性ヘルペスウイルスによる再発像で、口唇に小水疱ができます。

帯状疱疹:帯状疱疹ウイルスの感染で、知覚神経支配領域に一致した小水疱ができます。

手足口病:コクサッキーA16、エンテロウイルス71などによる感染で、口腔内の小水疱が破れてアフタ様病変や手足の小水疱を特徴とするウイルス感染症です。夏期に流行しやすく、1~3歳の乳幼児に好発します。

ヘルパンギーナ:コクサッキーA4ウイルス、エンテロウイルス属などによる感染で、軟口蓋から口峡部に発赤および小水疱を認め、小水疱は破れて小アフタとなります。夏期に流行しやすく、1~4歳の乳幼児に好発します。

④潰瘍を主徴とする疾患

再発性アフタ:口腔粘膜に1~数個の有痛性の小潰瘍を形成し、再発を繰り返します。

⑤紅斑あるいはびらんを主徴とする疾患

紅板症:舌、歯肉、その他の口腔粘膜に発生します。限局性で鮮紅色を呈して、表面はビロード状で、周囲の粘膜よりわずかに隆起している病変。紅板症の50%前後が悪性化するといわれています。

口腔扁平苔癬:皮膚や粘膜にできる角化性で炎症を伴う難治性の病変です。口腔では頬粘膜に多く、舌や口唇にも生じます。白い粘膜の角化がレース状にみられ、周囲に発赤を伴うのが特徴です。まれに癌化することもあります。

⑥白斑を主徴とする疾患

白板症:擦っても除去できない白斑です。頬粘膜、舌、歯肉、口蓋に好発します。5~10%が癌化するといわれており、前がん病変の代表的なものとされています。

口腔カンジダ症:主にカンジダ・アルビカンスという真菌によっておこる粘膜病変です。急性型である偽膜性カンジダ症は灰白色あるいは乳白色の点状、線状、斑状の白苔が粘膜表面に付着しています。剥離可能ですが、剥離後の粘膜面は発赤やびらんを呈しています。

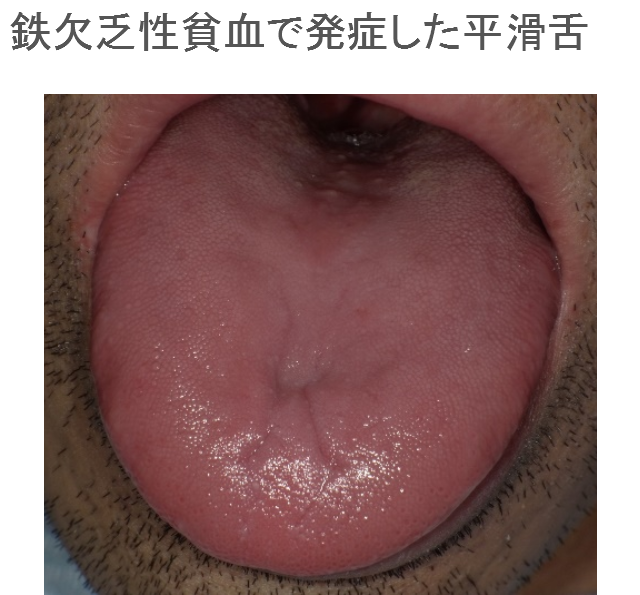

⑦貧血を主徴とする疾患

鉄欠乏性貧血で発症した平滑舌

ビタミンB12吸収障害による悪性貧血が原因で発症したハンター舌炎

いずれも乳頭の萎縮があり表面が赤くなっています。

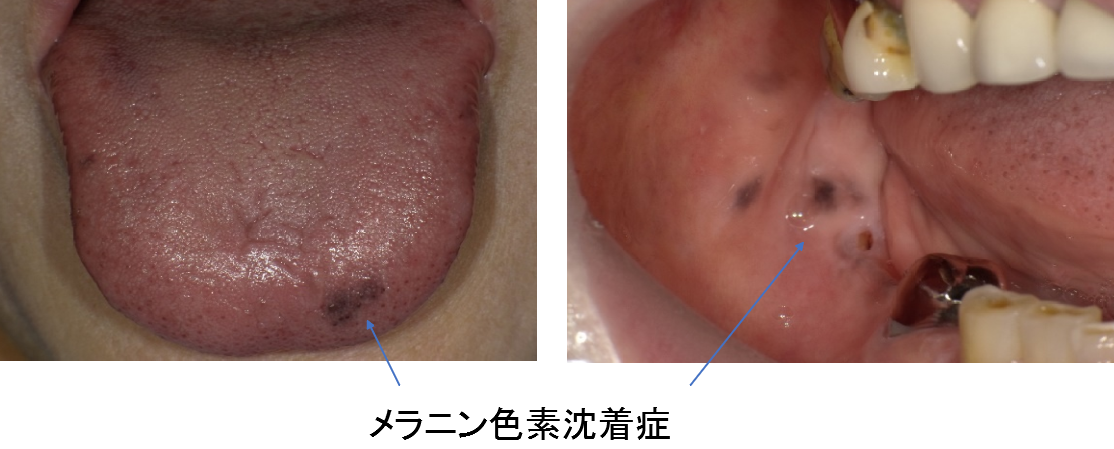

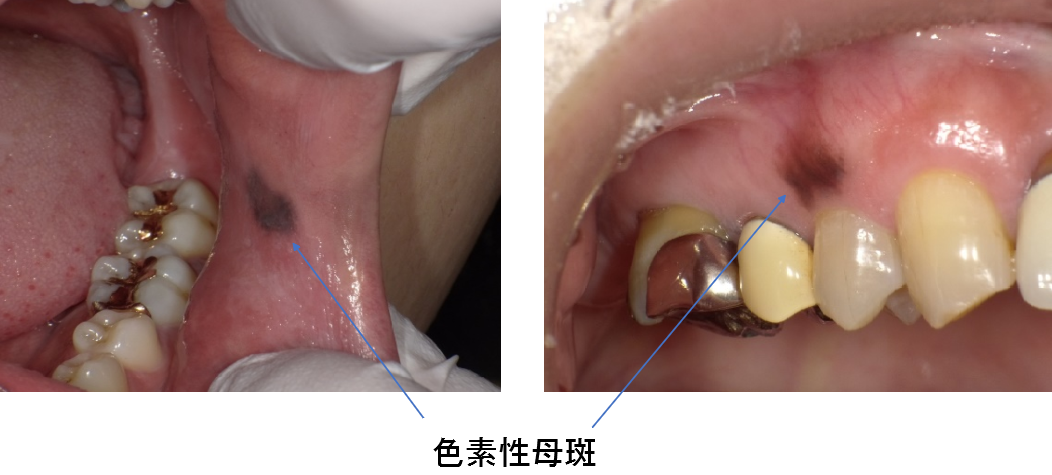

⑧色素沈着を主徴とする疾患

メラニン色素沈着症:生理的色素沈着、アジソン病(副腎皮質の慢性機能不全により易疲労性、体重減少、皮膚と粘膜の色素沈着症をきたす疾患)、ポイツ・ジェガース症候群(手、足、口腔粘膜の多発性色素斑と胃腸粘膜の多発性ポリープを生じる優性遺伝性疾患)などがあります。

色素性母斑:メラニン色素含有の母斑細胞の増殖で腫瘤を形成します。口蓋、口唇、頬粘膜、歯肉などにみられます。

黒毛舌:舌背糸状乳頭が伸長し、着色を伴うことにより、舌背中央部が黒色または褐色を呈します。

⑨口腔乾燥を主徴とする疾患

口腔乾燥症:水分の摂取量の減少、急激に多量の水分が失われた時、高熱による多量の発汗や糖尿病による多尿など。抗ヒスタミン薬、制酸薬、降圧薬、向精神薬の服用、鼻づまりによる口呼吸、義歯による唾液の分泌抑制などが原因

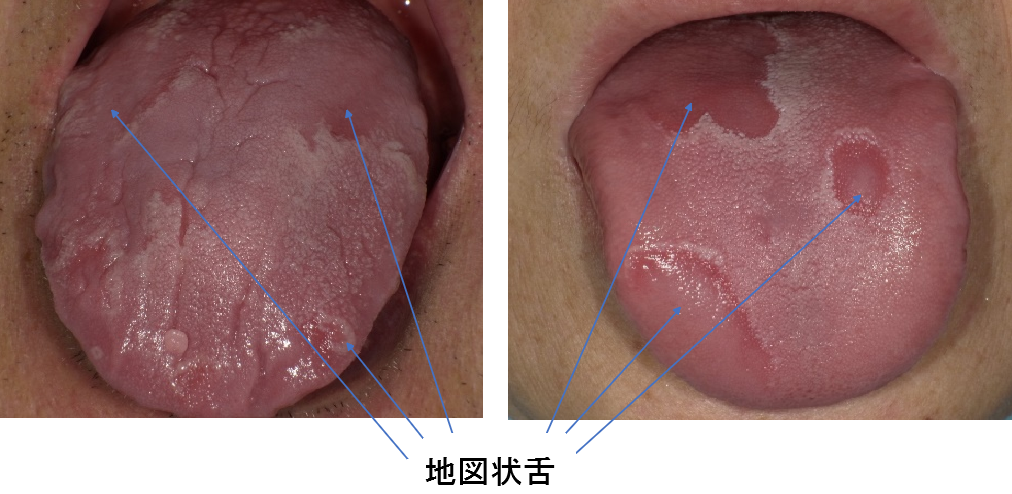

⑩その他の疾患

地図状舌:舌背から舌縁にかけて、直径1㎝前後の円形、半円形の境界明瞭な斑が数個存在し、地図状を呈する慢性舌炎です。模様はしばしば移動します。

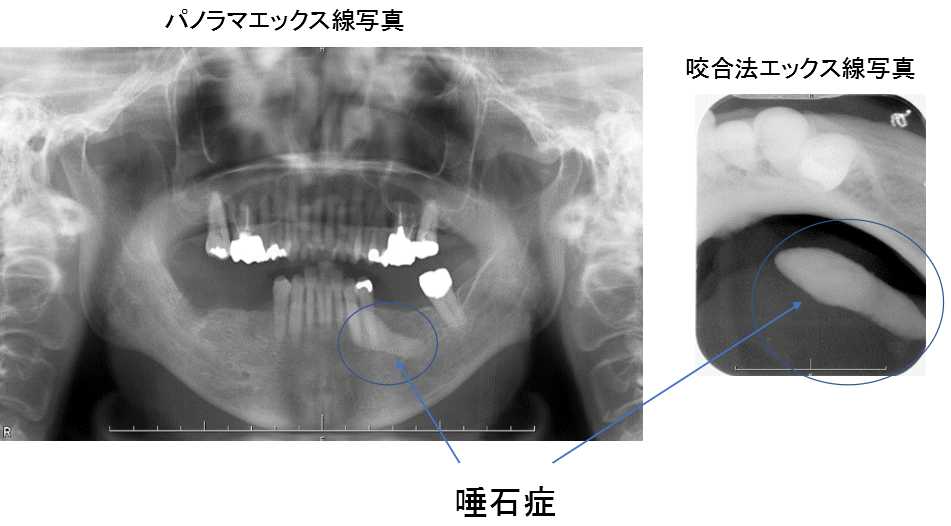

唾石症(だせきしょう):唾液腺の導管に形成された結石を唾石とよび、この結石が原因で、唾液腺部の腫脹、疼痛(唾仙痛)、炎症などの症状を示す疾患をいいます。

〔治療〕:小さな唾石は開口部から自然に流出することもあります。口底部にある唾液の導管内にある唾石は、口腔内で切開して唾石のみを摘出します。腺体内のものは唾液腺の摘出術を行います。

シェーグレン症候群:涙腺、唾液腺が自己免疫機構により破壊される疾患です。口腔乾燥、眼の乾燥、耳下腺、顎下腺に硬結、導管開口部の萎縮、リウマチ性関節炎を認めます。

〔治療〕:原因は不明で根治的治療はありません。軽症の場合は、口腔乾燥症に対する対症療法を行います。全身症状を伴う重症例では副腎皮質ホルモン剤の投与など内科的治療を優先します。

唾液腺腫瘍:

<唾液腺の良性腫瘍>

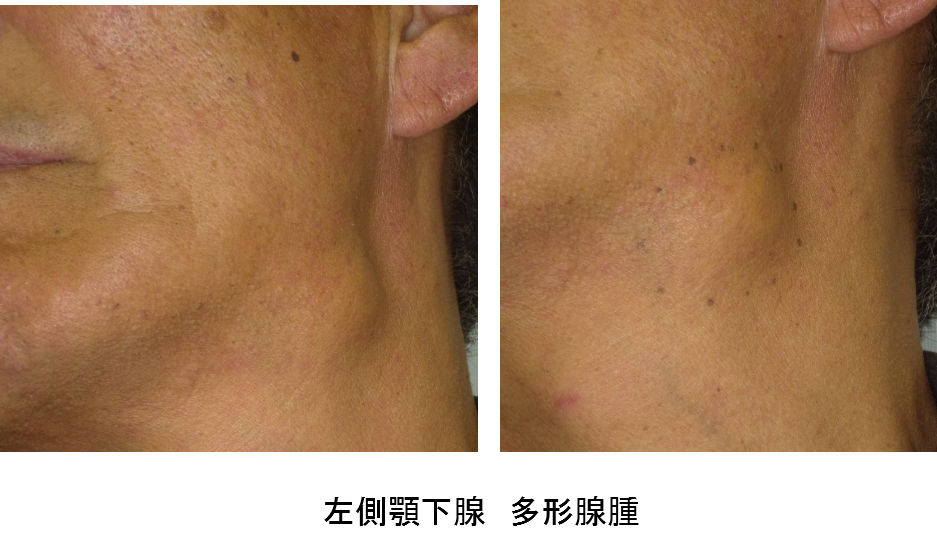

唾液腺の良性腫瘍は、一般に境界が明瞭で、徐々に大きくなるため、痛みや神経の麻痺が生じないのが特徴です。多形腺腫は、唾液腺に発生する上皮性腫瘍で、唾液腺腫瘍で最も多く、耳下腺に多く発生します。Warthin腫瘍は多形腺腫の次に多い良性腫瘍で、唾液腺内、あるいは腺に隣接するリンパ節に封入した腺組織から生じたものと考えられ、ほとんど耳下腺に発生します。その他、筋上皮腫、基底細胞腺腫やオンコサイトーマなどの種類があります。

〔治療〕:手術で切除します。多形腺腫はまれに再発したり、悪性転化したりすることがあるので注意が必要です。

<唾液腺の悪性腫瘍>

唾液腺の悪性腫瘍は、進行とともに痛みや神経麻痺を認めるのが特徴です。一般に高齢者に多く、粘表皮癌、腺様囊胞癌、腺房細胞癌、多形腺腫由来癌が代表的なものです。

〔治療〕:手術により、切除することが必須です。放射線療法や化学療法を併用することもあります。

口腔の周囲にある神経に関係した神経痛や神経麻痺が口、あご、顔面領域に発生します。特に頻度が高いものは三叉神経痛と顔面神経麻痺です。

三叉神経痛:脳底動脈の蛇行や動脈硬化により三叉神経根部が圧迫するために発症することが多い典型的三叉神経痛と、帯状疱疹や外傷、歯性炎症などが原因の有痛性三叉神経ニューロパチーがあります。

〔治療〕:抗けいれん薬のカルバマゼピンが多く用いられ有効です。薬物療法が奏効しない場合には、無水エタノール、フェノールを用いて神経ブロックを行います。最近では脳神経外科領域で三叉神経減圧術も行われています。有痛性三叉神経ニューロパチーの場合は原疾患に対する治療を行います。

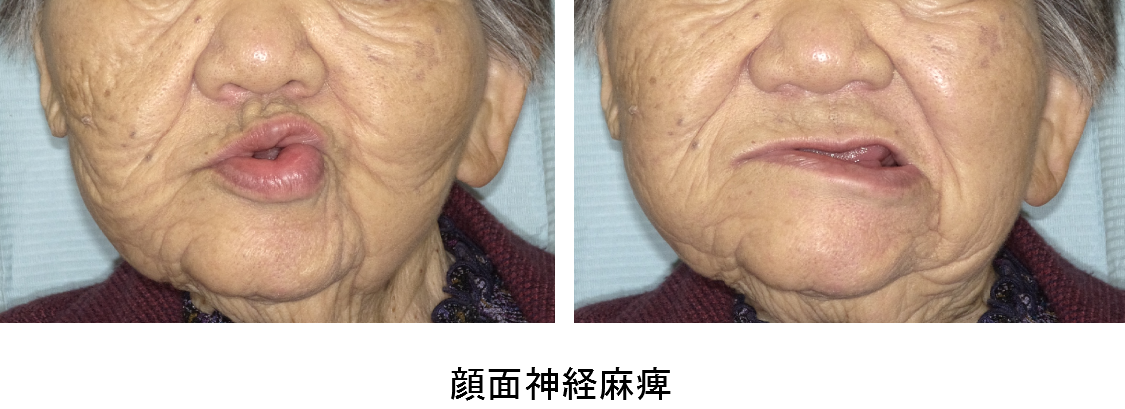

顔面神経麻痺:中枢性顔面神経麻痺と末梢性顔面神経麻痺に分類されます。顔面神経の麻痺により、顔貌に麻痺を生じます。その他、顔面の発汗障害、味覚、聴覚、涙分泌障害などもおこります。

〔治療〕:中枢性顔面神経麻痺の場合は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、脳腫瘍などが原因となるものが多く、原疾患の治療を行います。末梢性顔面神経麻痺の場合は、ウイルス性の発症が疑われた場合は副腎皮質ステロイド薬と抗ウイルス薬を用います。またビタミンB12製剤の投与も検討します。末梢神経切断では神経吻合術や神経移植術を行います。

お問合わせ先

TEL:04-7181-1100 (代表)