肝臓外科では、肝臓疾患の診断と治療を行います。外科的治療だけでなく内科的治療も行います。また肝臓だけでなく膵臓、胆嚢、胆管疾患についても専門医が診療いたします。担当医は、肝臓専門医と肝胆膵高度技能指導医の資格を持ち、国立がん研究センター東病院肝臓科医長、東海大学消化器外科教授を歴任した中郡聡夫です。

主な肝臓疾患についてご説明いたします。胆嚢、胆管、膵臓疾患および手術方法、化学療法等については当院の肝・胆・膵外科の専門外来のページをご参照ください。

肝細胞癌

肝細胞癌は、肝臓原発の悪性腫瘍の大半(90%以上)を占めるがんです。その原因としては約75%がC型慢性肝炎・肝硬変で、約15%がB型慢性肝炎・肝硬変です。その他の原因としてはアルコール性肝硬変や脂肪肝・代謝機能障害関連脂肪肝炎などがあり、これらによる肝細胞癌が最近増えています。

肝細胞癌は、肝臓原発の悪性腫瘍の大半(90%以上)を占めるがんです。その原因としては約75%がC型慢性肝炎・肝硬変で、約15%がB型慢性肝炎・肝硬変です。その他の原因としてはアルコール性肝硬変や脂肪肝・代謝機能障害関連脂肪肝炎などがあり、これらによる肝細胞癌が最近増えています。

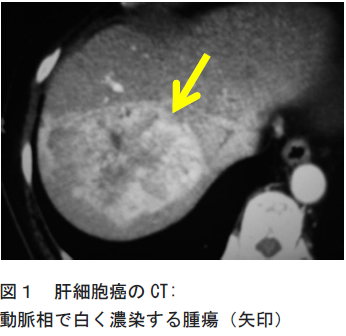

診断では造影CTまたはMRI検査の動脈相で濃染し(図1)、平衡(静脈)相で造影剤が抜けることが特徴です。

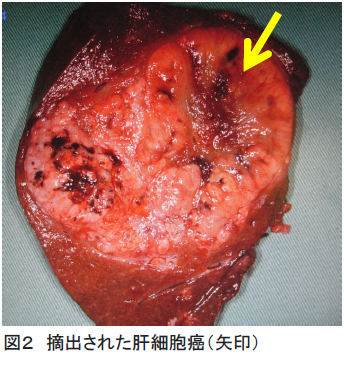

肝細胞癌の治療法には、外科切除、ラジオ波凝固(焼灼)療法、肝動脈化学塞栓療法、化学療法、放射線療法、重粒子線治療、陽子線治療、肝臓移植など様々なものがあります。治療法の選択は、がんの個数や大きさ、肝機能等を考慮して決められます。例えば、がんが3個以内で肝機能が良好な場合は肝切除(図2)が行われることが多く、肝機能が不良な場合は主にラジオ波凝固療法または肝動脈化学塞栓療法が行われます。肝細胞癌に肝切除を行った場合の5年生存率(5年後に生存している確率)は約50-60%です。

肝細胞癌の治療法には、外科切除、ラジオ波凝固(焼灼)療法、肝動脈化学塞栓療法、化学療法、放射線療法、重粒子線治療、陽子線治療、肝臓移植など様々なものがあります。治療法の選択は、がんの個数や大きさ、肝機能等を考慮して決められます。例えば、がんが3個以内で肝機能が良好な場合は肝切除(図2)が行われることが多く、肝機能が不良な場合は主にラジオ波凝固療法または肝動脈化学塞栓療法が行われます。肝細胞癌に肝切除を行った場合の5年生存率(5年後に生存している確率)は約50-60%です。

肝内胆管癌(=胆管細胞癌)

肝内胆管癌は肝臓原発の悪性腫瘍の10%弱を占めるがんです。肝細胞癌が減少しているのに対して、肝内胆管癌は増加しています。肝内胆管癌は診断された時には進行していて切除できないことも多く、また切除できても術後に約2/3の患者さんで再発が起こるなど大変治療の困難ながんです。

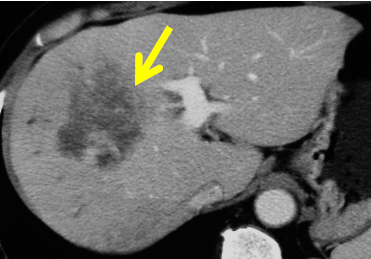

診断では造影CTまたはMRI検査の動脈相および平衡(静脈)相であまり濃染しないことが特徴です(図3)。

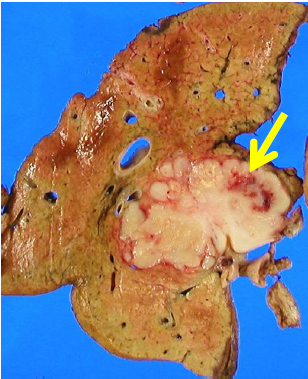

肝内胆管癌の治療法は、外科切除(図4)、化学療法、重粒子線治療などがあります。肝内胆管癌に肝切除を行った場合の5年生存率は約30-50%です。切除が不可能な場合には、胆道癌と同じ化学療法を行います。

B型慢性肝炎

B型慢性肝炎は、B型肝炎ウィルス(HBV)によって引き起こされる慢性肝炎です。HBV陽性の母親からの出産時に感染してその後に慢性化することが多いのですが、成人では輸血・性交渉などで感染します。成人感染の場合は、急性肝炎を発症しても慢性化しないことが多いのですが、欧米に多いジェノタイプAというタイプだけはしばしば慢性化します。日本人の肝細胞癌の15%程度は、B型慢性肝炎・肝硬変から発症します。

B型慢性肝炎で肝機能障害がありウィルス量が多い場合は、核酸アナログ製剤(バラクルード®️など)またはインターフェロンの治療が必要です。しかし、現在はHBVを完全に排除することができる治療法がないため、ウィルス量を減少させて肝機能を改善することが治療の目標となります。

C型慢性肝炎

C型慢性肝炎は、C型肝炎ウィルス(HCV)によって引き起こされる慢性肝炎です。輸血、刺青、針刺し事故など血液による感染が大半です。そしてHCVは慢性化しやすいのが特徴です。日本人の肝細胞癌の75%程度は、C型慢性肝炎・肝硬変から発症します。

C型慢性肝炎は、マヴィレット®️、ハーボニー®️などの直接作用型抗ウィルス薬によって治療します。直接作用型抗ウィルス薬による2〜3ヶ月の治療で、90%以上と高率にHCVを完全に排除することが可能です。しかし、まれに数年してから再発することもあります。

A型急性肝炎

A型急性肝炎は、他の急性肝炎と同じく食欲不振、全身倦怠感、黄疸、発熱などの症状とともに高度の肝機能障害を伴います。A型肝炎の主な感染経路は経口感染で、原因としては生ガキなどの貝類、生鮮野菜などが多いとされています。A型肝炎は慢性化しません。まれに劇症肝炎という命に関わるような重症な肝炎になることがあります。

E型急性肝炎

E型急性肝炎の感染経路も経口感染で、加熱処理されていない豚、猪、鹿などの食肉などが主な原因です。E型急性肝炎は劇症肝炎も含めて重症化率が高いので注意が必要です。E型急性肝炎は原則的には慢性化しませんが、極めてまれに慢性化することがあります。

D型急性肝炎

D型肝炎ウィルスはB型肝炎ウィルスと同時感染するのが特徴です。しかし、日本ではD型肝炎ウィルスの頻度は非常に低いです。

肝硬変

B型肝炎ウィルス、C型肝炎ウィルス、アルコール、脂肪肝炎などによって肝臓の慢性炎症が長く続くと肝臓が繊維化して硬くなり肝硬変になります。肝硬変では、腹水、黄疸、全身浮腫、意識障害、食道静脈瘤出血などの重篤な症状が出るだけでなく、高率に肝細胞癌を発症します。肝硬変になってしまうと治療は非常に困難で、腹水・浮腫に対しては利尿薬を用い、意識障害に対してはアンモニアを低下させる薬を用いるなど症状に応じた治療を行います。

アルコール性肝障害

アルコールを長期的に飲み過ぎると、アルコール性脂肪肝、アルコール性肝線維症、アルコール性肝炎、そしてアルコール性肝硬変等の様々な肝障害を引き起こします。アルコール性肝硬変から肝細胞癌を発症することがあります。治療の第一は禁酒です。

脂肪肝・代謝機能障害関連脂肪肝炎(非アルコール性脂肪肝炎)

脂肪肝は、肝細胞に脂肪が沈着する疾患です。栄養過多、肥満、2型糖尿病、アルコール多飲などによって脂肪肝が発症します。脂肪肝だけでなく炎症や線維化を伴うものを代謝機能障害関連脂肪肝炎(Metabolic dysfunction-Associated SteatoHepatitis、MASH)といい、肝硬変や肝癌になるリスクが高いとされています。治療は、カロリー制限、運動、血糖コントロールなどです。

2025年10月23日 院長(外科) 中郡 聡夫

※当ページ内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮下さい